En Venezuela, a la sandía se le dice patilla; al apio, céleri; y a un trapeador, lampazo. Aunque 19 países de la región tenemos un idioma en común, esas diferencias hacen que entre país y país exista casi un lenguaje distinto. En esta crónica, lee las historias cotidianas de migrantes descubriendo el español de Ecuador.

POR: Alexis Serrano Carmona

Jonathan maneja minuciosamente su navaja, que luce un mango colorido: rojo, blanco, azul. La desliza por el rostro del cliente para perfilar su barba, con el mismo rigor y precisión con los que el cirujano empuña el bisturí para ejecutar su primera tajada.

Hay algo de ritual en lo que acontece en esa barbería. Jonathan de pie junto al cliente, erguido, con su camisa de un blanco impecable, el pantalón jean y su cabello cuidadosamente peinado. El cliente se deja atender, confiado, recostado sobre la silla del barbero y cubierto por una manta negra llena de dibujos de tijeras, peines y máquinas de afeitar.

Parece que no existiera nada más. Ni los espejos enmarcados en madera e irradiados de una luz cálida que dan al sitio un atisbo de familiaridad, ni los otros barberos que atienden al mismo tiempo a sus propios clientes, ni las personas en la sala de espera, ni la música: una salsa romántica que impregna el lugar de una nostalgia festiva. Es como si solo estuvieran el cliente y su barbero. Jonathan sonríe.

—¿Qué edad cree usted que tengo yo? —pregunta.

—Unos 24 —responde el cliente luego de un instante.

—19 tengo.

—¡¿19?! —pregunta el cliente, sorprendido.

—Yo empecé en esto cuando tenía como 10 años —dice Jonathan; y a pesar de la música y los ruidos ambientales, se alcanza a distinguir en sus palabras el acento venezolano.

Pero la historia no comienza ahí, en esa barbería, sino cinco años atrás, en un barrio del sur de Quito, cuando Jonathan tenía 14, había llegado hace poco a Ecuador y estaba a punto de descubrir algo que lo cambiaría todo.

No recuerda el día exacto, pero era la primera vez que se dirigía a una tienda para comprar cambur. El problema era que en Ecuador no se usa la palabra cambur.

—Me dijeron: «¿Qué es eso?», y yo les dije: «Esos cositos amarillos que están allá» —cuenta y levanta el brazo derecho con el dedo índice extendido como para recrear la escena—. Yo señalaba: «Esa fruta que está allá».

Así fue como Jonathan Guerrero Vargas conoció que aquello a lo que en Venezuela llaman cambur, en Quito se le dice guineo, plátano de seda, o plátano, a secas; esa fruta a la que la mayoría del mundo conoce como banana.

Durante días, Jonathan hará una lista de palabras que tuvo que aprender cuando migró a Ecuador junto a su madre, sus dos hermanas y una prima. Con sus gestos irá subrayando la ironía al recordar las diferencias. No solamente fue el guineo. Aprendió a decir papaya para referirse a eso que en Venezuela llaman lechosa; sandía, para pedir esa fruta de pulpa roja y pepas negras que en Venezuela conocen como patilla; apio, para comprar esa hierba verde de hojas grandes que se usa para cocinar, pero que en Venezuela se dice céleri; calentador, para nombrar a la ropa exterior deportiva que en Venezuela llaman mono; bividí, para referirse a esa camiseta sin mangas que en Venezuela se conoce como franelilla; chancleta para nombrar esas zapatillas cómodas de casa y que en Venezuela se llaman cholas…

—Al principio, muchas veces me tocó señalar cosas —dice.

En su libro Ñamérica, el periodista argentino Martín Caparrós hace un retrato extraordinario de los 19 países del continente que hablan español. «Si hay algo que hace que esta región sea distinta de todas las demás es el hecho de compartir —con sus diferencias regionales, por supuesto— un idioma», escribe Caparrós. «En Europa, con una superficie mucho menor, hay 23 idiomas nacionales —y otros 200 que intentan mantenerse. En la India, con una superficie semejante, la Constitución reconoce 22 idiomas —y hay casi 800 más. Aquí hay 400 millones de personas que hablan la misma lengua, y esa es la diferencia: lo que nos permite tratar de pensarnos como algo más o menos homogéneo o, por lo menos, muy relacionado. Ya no somos hispanos. Pero sí somos —si algo somos— los que hablamos castellano».

Todo eso es cierto; y es fascinante la idea de que podamos desplazarnos por más de 11 millones de kilómetros cuadrados con la certeza de que nos vamos a entender. Pero esas «diferencias» en el lenguaje, que Caparrós coloca entre guiones, no son una cosa menor y se acentúan durante la migración. Para un venezolano en Ecuador, por ejemplo, esas diferencias implican aprender algo muy parecido a un idioma nuevo para hacer cosas tan simples como ir de compras. No sólo para entender y hacerse entender, sino para integrarse y pertenecer.

En la barbería suena ‘Te va a doler’, en la voz de Maelo Ruiz: «Sé que algún día te hará falta mi amor / y no lo digo por despecho, aunque parezca». Jonathan hace una pausa antes del próximo cliente y descansa sobre una de las sillas, pero cuando habla mueve sus manos, señala, de vez en cuando se incorpora para acentuar algo que está a punto de decir.

—Me gusta lo que hago —dice, convencido, alegre—. Más que como un trabajo, lo veo como un arte. Dicen que uno de los mejores sicólogos es el barbero. Alguien puede llegar con miles de problemas, pero conversa, echa bromas, se ríe y sale feliz. Al cliente incluso se le da un consejo, y sale contento, superdistinto. Y todo gracias al barbero.

—¿Cómo aprendiste el oficio siendo apenas un niño?

—A mí nadie me enseñó, sinceramente. Tengo tres primos barberos y de ellos me fui guiando, pero no es que me enseñaron. Allá en Venezuela, para uno agarrar internet es de madrugada. Yo me paraba a eso de las dos o tres de la mañana, me metía en YouTube y miraba un tutorial. Miraba hasta 10 o 15 veces el mismo video, me lo grababa bien y al día siguiente me buscaba una persona, algún voluntario que se quisiera dejar practicar. Y así empecé, recuerdo, con una máquina que me regaló mi tío. Una máquina viejísima.

Jonathan llegó a Ecuador el 11 de agosto del 2019. Recuerda la fecha con exactitud porque faltaban unos pocos días para su cumpleaños. No conoció a su padre y la crisis venezolana apretaba a la familia; entonces, a su madre, que es repostera, se le ocurrió una idea: vendría a Ecuador por unos meses, hasta reunir algo de dinero para comprar un vitrina-congelador para exhibir sus postres y montar un negocio en su país.

—Pero, como las cosas no son como uno se las pinta —dice Jonathan—, uno llega aquí y paga arriendo, agua, paga luz, internet, paga comida. Y, bueno, aquí estamos. Se vive más cómodo sí, porque aquí no falta el agua, no falta la luz. En Venezuela a veces dura días sin llegar la luz, casi nunca hay agua. Uno tenía que buscar la manera de agarrar agua cuando llovía. Uno ponía su tobito ahí y recogía el agua. O en ríos, cosas así.

(Tobito en Venezuela significa balde, un recipiente para almacenar agua).

Allá, él tuvo que dejar el colegio y hasta ahora no lo logra terminar, aunque quisiera hacerlo. Cuando llegó a Ecuador trabajó de vendedor ambulante y ayudante de albañilería, hasta que, a los 16 años, consiguió su primer trabajo en una barbería.

—¿Cuál fue el primer ecuatorianismo que aprendiste?

—Yo lo digo a veces, en forma de rollo: achachay.

Achachay es una palabra de origen kichwa que se usa comúnmente en la Sierra de Ecuador para expresar la sensación de frío, pero que ya ha sido aceptada por el Diccionario de la Lengua Española; al igual que arrarray, usada para definir calor o quemazón.

Los otros barberos están atendiendo y, de vez en cuando, Jonathan mira de reojo por si entra otro cliente que lo obligue a volver al trabajo. Pero, enseguida, adopta un tono un tanto socarrón y continúa:

—Del hablado de aquí yo sé muchas cosas —dice, con una sonrisa y los ojos llenos de picardía—. Sé que verga aquí es una palabra vulgar, pero en Venezuela es simplemente para decir que algo te sorprende. No es algo vulgar. En Venezuela es como una expresión: verga, ese cuaderno está bacano; o verga, qué zapatos tan finos. Cosas así. Aquí la palabra que ustedes más usan es el ya. Yo vengo en el Trolebús, va la persona con el teléfono en la mano y está: ya…ya…ya… ya…ah, ya… Y ahí se quedan pegados y dicen como veinte mil veces ya. Aquí para todo es ‘veci’. ‘Veci, veci, veci’. En Venezuela no: allá es por tu nombre, o pana o chamo, marico, como usted lo quiera llamar.

Jonathan se jacta de que es capaz de imitar casi cualquier acento. Y es verdad. Puede hablar con solidez como si fuera quiteño («Achachay, hace frío, vea»), o como si fuera de la Costa de Ecuador («Oe’ habla bien, ñaño, cómo me vas a encamar esa nota»), o como colombiano («relajao’, ¿sí me entiende? Una chimba»).

—Esto es gracias al trabajo, más que todo —dice—. En el trabajo yo atiendo costeños, serranos, esmeraldeños, guayaquileños, cuencanos. He cortado a mucha gente. Y yo soy muy conversador. Llega un cliente y yo le digo buenos días, buenas tardes, buenas noches, cómo está, cómo le va, caballero, qué le sirvo; desea esto, cómo desea cortarse. Yo le pregunto todo, hasta dónde vive le pregunto, a qué se dedica, cuántos hijos tiene… Por eso, yo puedo hablar venezolano, ecuatoriano, colombiano; podría decir que hasta español. Lo único que no sé hablar es el inglés. Yo para eso soy malísimo, ni a las clases me gustaba entrar de esa materia.

Todos los trabajadores de la barbería son venezolanos. Cuando no hay muchos clientes, conversan entre ellos, bromean con su acento caribeño, se cuentan sobre sus familias —las que están en Ecuador y las que están en Venezuela—, sobre posibles viajes o sobre una fiesta que planean para el fin de semana. El lugar es lujoso, parece un set de televisión o de cine: las paredes negras, los espejos y la luz cálida, siempre hay música.

—Aquí, entre venezolanos sí nos hablamos como venezolanos, porque nos entendemos: ‘verga, marico, una güevoná este pana…’. ¿Sí me entiendes? O como te diga: ‘Mira, marico, pásame la vaina esa que está encima de la vaina esa que está allá, pero cuidado se cae esa vaina’. Son cosas que ustedes no entienden, pero uno sí. Pero también, a veces, para poner el ambiente más alegre, más jodedor, para que no sea aburrido el día, empieza uno a hablar como ecuatoriano, porque eso a uno, como venezolano, le da risa. Alguien empieza a decir: ‘oye, ve, habla serio, ve’. Esa es una palabra muy común aquí, ese es quiteño, quiteño, quiteño hasta la muerte, pana. O decimos, ‘qué más ve, guambra, cómo estás ve’.

Guambra: otro kichwismo para decir niño, joven o adolescente.

Jonathan vive con su pareja, Juliana Taipe Parrales, una joven de 20 años nacida en Quevedo, ciudad de la provincia de Los Ríos —en la Costa de Ecuador—, aunque vive en Quito desde hace 15 años. Juntos tiene una bebé de 11 meses de edad a la que no han logrado inscribir todavía, pero se llama Jurlady.

—¡Ese nombre es venezolano! ¿Quién se lo puso?

—Yo —contesta él, exactamente al mismo tiempo en que Juliana dice «el papá»—. Le puse porque lleva la inicial de los dos. Somos ‘los triple J’: Juliana, Jonathan, Jurlady.

La ciudad está en calma. Jonathan sentado sobre una jaba de plástico vacía, su esposa sobre una pequeña silla, con la niña dormida entre los brazos. Hay complicidad entre los dos, se hacen bromas que ambos entienden y se ríen juntos, les gusta ver películas de terror y él suele esperar el momento de mayor tensión para pegar un grito que a ella siempre le asusta.

—Porque así nos llevamos nosotros, somos una pareja bien divertida —dice ella—. Nos entendemos mutuamente.

El acento de ella es tan venezolano como el de él y mucha gente ha jurado que ella también es de allá.

—Es que son tantos años, yo más me desenvuelvo con venezolanos. A veces, cuando estamos en la casa, ya se me sale: «Mira, pásame un cambur», en vez de decirle «pásame un guineo». Él me dice guambra.

—Así es —ríe fuertemente él—. Yo le digo: ‘Ve, guambra, habla serio’.

Ambos se funden en una carcajada al final.

***

—El lenguaje no es inocente —dice, tajante, Adriana Curiel, una lingüista venezolana de 43 años que dicta clases de inglés en la Universidad San Francisco de Quito.

Está sentada tras un escritorio en el Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad, una oficina silenciosa de ventanales enormes. Hablar sobre las diferencias entre el lenguaje ecuatoriano y los lenguajes de los migrantes la emociona, se apasiona, gesticula.

—Yo tengo 6 años y medio en Ecuador y para mí todavía es un show ir al mercado porque me enredo. ¿Cómo es que se dice parchita en Ecuador? (Piensa, no sabe cómo hacerse entender) La pasion fruit…

—¿Maracuyá?

—¡Eso, maracuyá! Yo hasta ahora no puedo decir maracuyá, yo le digo parchita, como en Venezuela.

Al parecer esa descarga eléctrica es su personalidad. Es blanca, con el cabello y los ojos claros, usa una blusa de formas y colores, y las muñecas llenas de bisutería. Mientras habla, bebe una taza de té sin azúcar. De repente, la maestra que la habita dice «yo quiero escribir algo»; toma la libreta de apuntes, el esfero y comienza a dibujar una especie de mapa conceptual mientras explica:

—El español puro es una utopía. Ni el español de España, esa también es una variedad del español. Para tener las cuentas claras, todos hablamos variedades de español. Entonces, yo hablo una variedad venezolana, tú hablas la variedad ecuatoriana, el chileno habla la variedad chilena… Y dentro de las variedades hay subvariedades, que se conocen como dialectos. Los guayacos hablan de una forma, los lojanos de otra. En Latinoamérica esto puede llegar a ser una desventaja porque cuando tú hablas una variedad y te encuentras con todas estas diferencias, tú dices: «ay, ya va… no nos estamos entendiendo».

Adriana dice que por eso en Miami —una ciudad con alta presencia de latinos— se habla ‘spanglish’. («Porque hay tantas variedades dialectales que no hay forma de comunicarse. Entonces, la única manera que han conseguido los latinos es usar el inglés»).

Se mantiene concentrada sobre la libreta de apuntes. Dibuja un nuevo cuadro en su mapa conceptual para decir que esas diferencias no se encuentran sólo en las palabras, sino también sobre algo que ella llama lo «paranormal lingüístico»: los gestos, los tonos, el lenguaje corporal. Todo eso —dice— representa el 70% del lenguaje y apenas el 30% restante son las palabras.

—Por ejemplo, los costeños de todo el mundo nos caracterizamos por ser ruidosos, abiertos, espontáneos, extrovertidos. Aquí, por ser directa, algunas personas creen que es grosería. Pero para mí no es grosería, es facilitar el lenguaje: mucho gusto, vamos al grano. Algo que yo he hecho ha sido bajar mi entonación. Como costeña yo hablo alto, pero ahora estoy bajando muchísimo el tono porque sé que aquí no tengo que gritar.

Adriana nació en Maracaibo y, aunque sugiere que, por su tamaño, quizá alguien podría dudar, afirma que perteneció a unas fuerzas de choque que en su ciudad se oponían al chavismo y eran conocidas como ‘Resistencia’. Cuando lo cuenta, hay un aire de secreto y nostalgia, como si contara algo que extrañara.

—Resistencia es un grupo civil de protesta, pero es un grupo de choque. No es pacífico.

—¿Pero es un grupo armado?

—Algunos sí, otros no. Pero las armas normalmente son caseras.

—¿Qué tipos de armas, por ejemplo?

—Miguelitos para reventar los cauchos (en Ecuador se dice llantas), también bombas molotov con aceite, como para prender fuego. Pero no hay revólveres.

—¿Tú hacías las armas?

—Yo no las fabricaba, pero las llevaba.

Para el 2017, dice Adriana, el Régimen venezolano ya la tenía identificada. A ella y a muchos de sus compañeros y la Resistencia se fue diluyendo. Entonces, se planteó salir de su país. Escribió un correo a la Universidad San Francisco, contándoles sobre su maestría y su PhD en Lingüística —ambos obtenidos en Córdova, España—, ellos le ofrecieron un empleo y se vino para Ecuador.

—Me costó full dejar de ser Resistencia. Me sentía como mala venezolana. Aquí me siento bien, pero me apagué políticamente. No me meto. Pero nunca dejé de ser: si yo veo un miguelito o alguna cosa, yo siento que me llama, es algo que no dejas de ser nunca. Yo creo que si me llamarían mañana porque se activa la Resistencia, me devolvería para hacerlo otra vez.

Adriana habla con elocuencia. Sobre la libreta de apuntes, en su mapa conceptual, ha escrito ahora dos palabras: acomodación y adaptación.

—Lo que hace el extranjero es una adaptación lingüística, o se puede llamar también una acomodación. La adaptación viene del inmigrante hacia el otro. Cuando estoy con mis papás, digo: «Compré cambur, agarren»; pero a ti no te voy a decir eso, contigo adapto y digo: «mira, ahí hay plátanos, por si acaso quieras». Si voy al supermercado digo funda, no digo bolsa, como diría en Venezuela; digo llanta en lugar de caucho, digo trapeador en vez de lampazo.

Cuenta, entonces, la anécdota sobre el fallido escritorio de sus sueños. Como ella hace traducciones, una vez instalada en Ecuador, tener un escritorio adecuado era importante. Descargó un modelo de Pinterest y le dio las instrucciones al carpintero. Pero, cuando llegó, tuvo una desilusión porque todo estaba al revés de lo que había imaginado y resultó tan mal que no puede ni meter las piernas bajo el escritorio; y, sin embargo, aún lo conserva:

—Cuando llega el escritorio a la casa, era diferente a como yo lo quería porque yo no tomé en cuenta la variedad del lenguaje. O sea, yo le hablé desde mi venezolanismo y resulta y acontece que para él la una cosa era otra cosa y me lo hizo al revés. Y así me quedé, tengo el escritorio al revés, porque aparte era caro.

—Pertenecer, para cualquier especie, es fundamental —dice, mientras bebe los últimos tragos del té. Sonríe. Como ha sonreído durante casi todo el tiempo—. ¿Y cómo pertenecemos? A través del idioma. Adaptarte, sentirte uno más.

***

Basta con ir por unos minutos al Diccionario de Americanismos de la Real Academia Española de la Lengua para darse cuenta de que en Ecuador y Colombia la palabra colada define a un «alimento que se prepara disolviendo harina de maíz en agua o leche caliente, con azúcar o sal», pero que en Guatemala se trata de un «embrollo o trifulca», y en Honduras es una «equivocación o error». O que guagua, una palabra del kichwa, significa niño pequeño en Ecuador, Bolivia y Perú; pero en Cuba significa autobús. O que la palabra chongo, que en Ecuador significa prostíbulo, en México o Guatemala define un peinado con el cabello recogido en forma de moño.

O que aquello a lo que comúnmente se conoce como palomitas de maíz, en Ecuador se dice canguil, en Argentina pochoclo, en Chile cabrita y en Colombia crispeta.

Y así… Son sólo ejemplos.

***

El murmullo en este lugar es persistente. Los colores de los letreros, la música de los altoparlantes, los gritos de algunos vendedores callejeros hacen imposible el silencio. Es sábado y aquí, en La Florida, un barrio en el norte de Quito, hay mucha agitación, nada está quieto. En la cancha barrial, una explanada de tierra con graderíos, se juega un partido de fútbol, en algunas esquinas hay grupos de personas bebiendo cerveza, las calles atiborradas de negocios, buses y autos parqueados.

Por ser una zona prominentemente comercial, este barrio ha recibido tres grandes migraciones: la colombiana, a inicios de este siglo, impulsada principalmente por el conflicto en ese país; la cubana, a partir del año 2010, merced a la crisis en la Isla; y la venezolana, a partir del 2017. Aunque la mayoría de los cubanos ya migraron hacia Estados Unidos, aún quedan unos pocos, también algunos colombianos y muchos venezolanos. En este pequeño rincón de Ecuador no es fácil encontrar ecuatorianos.

Cerca de una de las esquinas está el restaurante ‘Un rinconcito de Colombia’, lugar en el que se ofrece desde bandeja paisa hasta la típica salchipapa ecuatoriana: un plato que consiste en una gran cantidad de papas fritas con —al menos— una salchicha y, generalmente, una descarga de salsa de tomate y mayonesa.

En la radio suena la música de Julio Jaramillo; sentada en una de las mesas está Angie Paredes. Cuando su madre llegó a Ecuador desde Colombia, estaba embarazada de ella, así que esta joven de 22 años, nacida en Quito, ha sido tan testigo de esas tres migraciones como el barrio La Florida. Cuando era niña («7 u 8 años, si no estoy equivocada») su familia vivía en un edificio al que conocían como ‘la vecindad’ y estaba ocupado por migrantes y refugiados colombianos; se graduó del colegio con varios compañeros cubanos; y ahora convive con muchos venezolanos en el sector.

De tez canela y el cabello negro azabache, Angie usa camiseta negra que dice en letras amarrillas, azules y rojas: AsoColombia. Definir su acento cuando habla es una cuestión complicada.

—Cuando me ven, me preguntan si soy de la Costa, o si soy venezolana —dice Angie—. Y yo les digo que no, que soy de acá, de Quito. Y me dicen: «tú no eres quiteña». Me dicen que soy de Manabí (otra provincia costera de Ecuador). Hasta que les enseño la cédula de identidad y les demuestro que soy de Quito.

Su abuela colombiana, que está de visita desde hace algunos días la escucha con atención, sonríe levemente. Angie dice que hay demasiadas palabras y frases distintas entre Colombia y Ecuador. Piensa por un momento, pero enseguida prosigue:

—Por ejemplo, cuando mi mamá comienza a decirme: «Angie, hágale, eche pa’lante, sea una berraca, como le he enseñado». Para decir lo mismo aquí en Ecuador se diría: «métele ñeque». Yo tengo una mezcla, la verdad: palabras de acá y palabras de allá. Así hablo yo. Cuando fuimos con mi mamá a Medellín, a visitar a mi abuela, entramos a una panadería y mi mamá dice: «Ay, por favor me regala una funda de leche». Y la señora que cobraba se quedó como bloqueada. «Venga, es que aquí no vendemos fundas de leche. Nosotros vendemos bolsas con leche». Mi mamá y yo nos matábamos de la risa porque son cosas que se le han pegado.

Dos mesas del restaurante permanecen ocupadas; la mesera, que es venezolana, aprovecha para limpiar algunas cosas, acomodar otras en la refrigeradora. En la radio sigue sonando música rocolera; la abuela interrumpe en algunos momentos la conversación para decir que los ecuatorianos son muy educados, que cuando entran al restaurante saludan, dicen buen provecho. «Nosotros en Colombia, no». Angie nombra varias veces a sus compañeros cubanos del colegio. Dice que eran muy inteligentes, que la mayoría de sus padres eran dentistas o doctores.

—Me decían: «préstame goma» —recuerda—. Y yo les daba la goma de pegar, porque yo entiendo eso; pero no, ellos le dicen goma al borrador. Una compañera, cuando se enojaba, decía: «caballero, siéntese, por favor, te voy a meter una galleta». Y eso quiere decir un manazo. Me contaban de la cultura allá en Cuba, que para comer carne tienen que hacer demasiada fila. Me contaban que había unos dibujitos animados que se llamaban Chucha. Y aquí chucha es una mala palabra. (Cuando dice esto suelta una carcajada que reverbera en todo el lugar).

—¿Y chucha por aquí qué es? —pregunta la abuela—.

—Es una grosería, una mala palabra.

—Chucha en mi país es un animal. Un animalito que tiene una trompita larga, un animalito al que le gusta comer gallinas.

—Aquí es una forma despectiva de decir vagina. Pero también es una mala palabra.

—No, chucha en Colombia es un animalito.

Angie está siguiendo un curso de manicurista porque quiere tener su propio «estudio»: hacer las uñas, las pestañas, todo lo que tenga que ver con eso, dice. Y abrir otro local de venta de productos de belleza: champú, maquillaje, perfumes.

—Por ahora no he pensado en estudiar. Además, en este país alguien se mata estudiando y no encuentra trabajo. ¿O me equivoco?

Comienza a atardecer y el movimiento, en lugar de extinguirse, se expande. Varios migrantes comienzan a sacar sus puestos de comidas típicas a las veredas, el partido de fútbol ha terminado. En este barrio hay todo tipo de comercios: fruterías, tiendas, bodegas, panaderías, lavanderías, farmacias, restaurantes, papelerías, locales de venta de artículos de tecnología, consultorios médicos, laboratorios…

A una cuadra de la cancha de fútbol, en el patio de una casa de dos pisos, se ve el letrero de un pequeño restaurante que ofrece comida cubana. Aunque sus puertas están cerradas, junto a ellas camina, apurado, Duniesky Rodríguez, un cubano blanco y con el cabello entrecano, que vive 10 años en Ecuador.

—Yo me vine por la situación económica que había en Cuba. Y llegando a este país, me acogieron bastante bien. Esta es mi casa, donde vivimos y esto es del suegro mío —dice, con clarísimo acento cubano, mientras señala el local de puertas cerradas—. Él va a empezar como decir un negocito, un local de comida cubana.

Duniesky apura a su esposa y a su hija. Trabaja haciendo servicios varios: pinta casas, hace arreglos, soldaduras: «de todo un poco». Calcula que en La Florida aún quedan unos 50 cubanos, conoce a varios de ellos y, cuando se juntan, aprovechan para volver a usar sus frases:

—Por ejemplo, asere o consorte Molina. Son formas diferentes de decir pana.

—¿Y qué palabras han aprendido ustedes de Ecuador?

—¡Chauchera! —grita la esposa desde el carro.

Chauchera en Ecuador es una carterita para guardar monedas.

Sobre la vereda de una de las calles secundarias del sector hay letrero: «Transferencias a Venezuela y a Colombia». El letrero lleva al local que atiende Alejandra Valderrama.

—Él también es venezolano —dice Alejandra, señalando a su pequeño perro pequinés color café—. Se llama Lucas, se vino de tres añitos a Ecuador y cumplió ya nueve.

Este que ella regenta junto a su esposo es un local de apuestas en línea y de transferencias bancarias hacia Venezuela y Colombia. Sus principales clientes son venezolanos, pero hay incluso ecuatorianos que tienen familiares por allá.

Ella usa zapatillas, pantalón de calentador y camiseta, el cabello recogido. En el local hay mostradores donde se exhiben algunos productos venezolanos, especialmente chucherías, palabra que usan en Venezuela para decir golosinas.

—Ahora nos reinventamos así. Yo hago los pasteles.

—¿Todos esos dulces son de allá?

—El Gancito no, ese es de aquí. Pero la Samba, el Cococete, los Diablitos, la Harina PAN…

—¿Qué son los diablitos?

—Son como jamón molido, es como un paté, pero no es paté. Es cremoso. Son como las tradiciones de allá. Tú le preguntas a un venezolano: «¿Y qué llevabas a la escuela?». Bueno, yo llevaba un pan con Diablitos y Riqueza, que es el queso fundido. Nosotros desayunamos arepa y para eso es la Harina PAN. Arepa frita, arepa asada, bollitos. ¿Qué torta te hace recordar tu niñez? La torta de piña.

En Ecuador existe un juego tradicional infantil llamado ‘las cogidas’. Uno de los jugadores debe perseguir al resto hasta alcanzar a alguien y, quien sea atrapado, se convierte en el próximo perseguidor. La palabra coger en Ecuador se usa para describir la acción de tomar algo con las manos; pero, dada la connotación sexual que tiene en varios países de la región —incluido Venezuela—, al principio a Alejandra le costó acostumbrarse a escucharla tanto en boca de los niños.

—Tú escuchas aquí a un niño decir: «vamos a jugar a las cogidas». Y gritan: «a que no me coges, a que no me coges». Eso es una cosa tremenda. El esposo de mi jefa jugaba con sus nietos corriendo en un patiecito y tú le escuchabas gritar «te voy a coger, te voy a coger» —recuerda, y tiene en un rostro una leve extrañeza.

Su esposo acaba de llegar, tras recoger de la lavandería algo de ropa que ella le encargó. Ella le informa las transferencias que tiene pendientes: «Mayerly dejó 20; vino el gordo del carro: 25; y el amigo del flaco te dejó 10, que él te llama». Él asiente. Cuando piensan en las palabras ecuatorianas que han tenido que aprender, las respuestas se repiten: las frutas, la vestimenta, las compras, las expresiones… Pero justo en ese momento, Alejandra da un giro inesperado:

—Aquí ocurre una cosa que es bien buena y es que la propia señora que nos vende ya nos entiende. Yo llego y le digo: «dame 50 de cambures» y ella ya sabe. Le pregunto si le llegó la auyama y ella sabe que es el zapallo. Yo digo lechosa y ellos saben que es la papaya. La patilla, ellos saben que es la sandía. Pero, por ejemplo, yo ya me he acostumbrado a buscar aquí apio, cuando en Venezuela yo preguntaba por céleri, porque así lo que conocemos allá.

Alejandra abre por un instante la reja blanca que está frente a su local y que permanece cerrada todo el tiempo desde enero, cuando el Gobierno de Ecuador declaró al país en un conflicto armado interno por la ola de inseguridad. Sale junto a Lucas, su pequinés, y la cierra enseguida. Empieza a anochecer y ella lleva todos los días a esa hora a su perro al parque. Se alejan a través de la vereda mientras a lo lejos las luces de la ciudad se empiezan a encender.

***

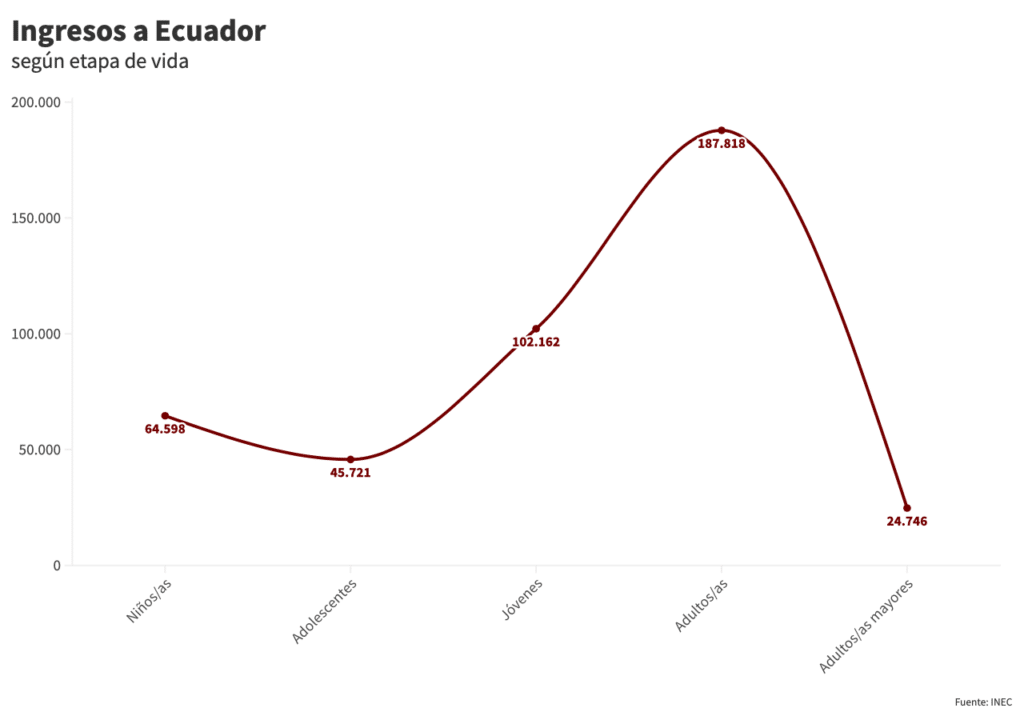

Aunque no existe un consenso sobre las cifras, según el Censo Poblacional del 2022, Ecuador acogía entonces a más de 420.000 migrantes. Más de la mitad (231.686) son venezolanos, después vienen los colombianos (97.832), españoles (20.578), peruanos (14.837), estadounidenses (14.424) y cubanos (10.768). Pero sigue una larga lista de nacionalidades con menos de 10.000 personas: italianos, chilenos, argentinos, chinos, mexicanos, alemanes, brasileños, canadienses, bolivianos…

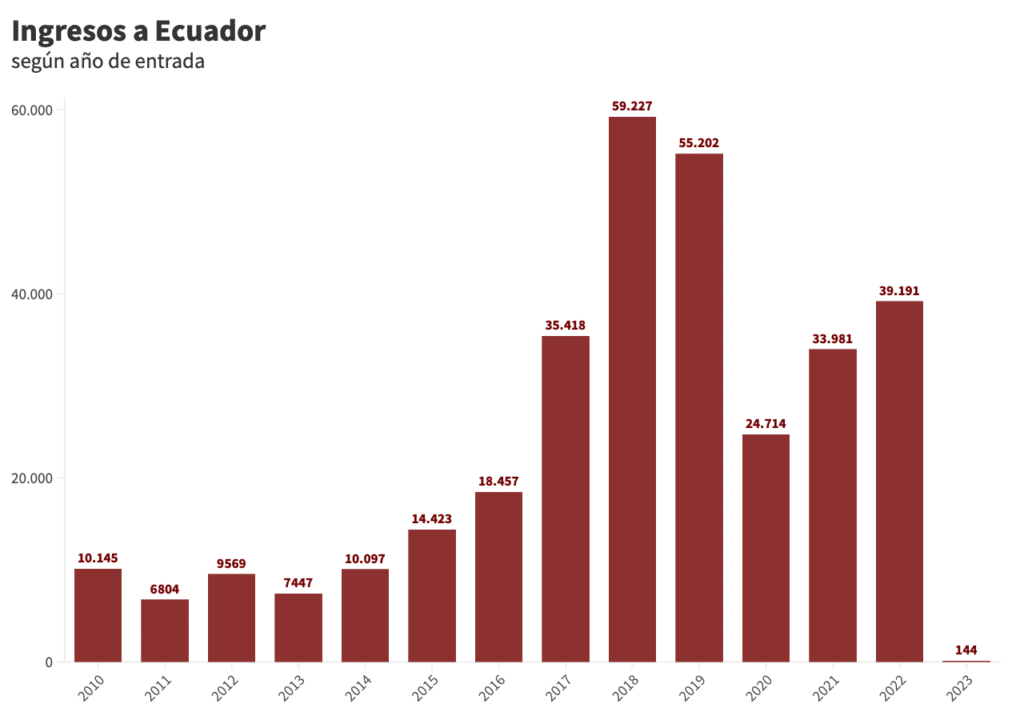

La mayoría están radicados en las provincias más grandes del país: Guayas, Pichincha, Manabí, Azuay y El Oro. Los años con mayores registros de ingresos migratorios están entre 2016 y 2022, lo que corresponde, precisamente, a la migración venezolana.

En abril, la Cancillería ecuatoriana concluyó un proceso de regularización, con la entrega de 95.807 visas, de las 140.277 solicitudes presentadas. Del total de visas otorgadas, el 98% (94.393) corresponde a venezolanos.

«El lenguaje es una herramienta para la integración», dice José Iván Dávalos, jefe de la misión en Ecuador de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Lo dice tras su escritorio, en el piso 12 del edificio en el norte de Quito donde funcionan las oficinas de esta organización. El viento silba con fuerza todo el tiempo por fuera de los ventanales, detrás de los vidrios se presenta omnipresente la zona comercial de la ciudad.

—El lenguaje es esencial —insiste—. Si no hablas el lenguaje de la gente que te acoge, estás marginado. Sin duda, somos naciones diferentes, somos culturas diferentes, pero nos adaptamos. Es un enriquecimiento mutuo porque vos adquirís mundo. Las palabras, además de comunicar, pueden evocar olores, nostalgias, vivencias; te acordás de lo que has vivido. Yo, por ejemplo, cuando alguien me habla, me doy cuenta de si es de otro país; tengo habilidad para darme cuenta de los acentos.

José Iván es boliviano, pero tiene un acento que parece argentino. No es argentino, aclara enseguida: es uruguayo. Pero él jamás ha vivido en Uruguay, sino que lo adquirió durante su trabajo junto a colegas uruguayos en Angola, Guinea-Bisáu y Afganistán. «Yo he estado en Montevideo comiendo asado, pero vivir, no».

—Mira, yo salí a mis 18 años de Bolivia, pasé a vivir al Caribe, a Nicaragua —cuenta—. Y cuando yo llego a Nicaragua yo hablo como los ‘nicas’ porque, si no, me segregan. Me preguntan «¿de dónde sos vos?» y yo digo: «soy de Matagalpa». Y de esa forma me siento más cómodo. Algunos dicen que es una impostura, que es negar tus orígenes; totalmente debatible, porque es absolutamente válido.

Su equipo de comunicación le había preparado un par de hojas sobre lo que podría decir, pero hace rato que él las dejó de lado y está improvisando. Se nota que el tema le gusta porque se llena de anécdotas, su mirada es sagaz, hace bromas:

—Por ejemplo, en Nicaragua una expresión de mucho cariño es decirte «ya, hijueputa». En Nicaragua un huevón es una persona valiente, en Chile decirle huevón a alguien es como decirle estúpido. Boludo en Nicaragua es flojo; en Argentina es un insulto más fuerte. Yo creo que, para todos, nuestro mecanismo de confraternizar, de integrarnos, es a través del lenguaje. El otro día me preguntaron: «¿de qué parte de Ecuador sos?» y les dije «de Cuenca». Pero me dijeron: «Ah, no, pero ya tenés un acento bien quiteño». Si supieran que soy más bolita…

Bolita es un término —usado a veces de manera despectiva— para referirse a los bolivianos.

José Iván no es un tipo acartonado, responde con naturalidad, sin imposturas. Usa una camisa blanca, sin corbata, y traje azul oscuro; delgado, lentes, su cabello entrecano. Aunque su escritorio tiene varias carpetas, placas y papeles, todo luce ordenado con detalle. Mientras habla, él va haciendo un entretenido ensayo sobre lenguaje y migración. Dice que el ecuatoriano y el boliviano hablan muy similar. Que, si pone a alguien de la ciudad boliviana de Tarija junto a alguien de la ciudad ecuatoriana de Cuenca, hablan idéntico, pese a que nacieron a más de 4.000 kilómetros de distancia. Dice que lo único que le falta a Cuenca es el vino tarijeño, «que es de los mejores del mundo».

—Hay palabras que en cada lugar suenan diferente —continúa—. Por ejemplo, lo que aquí llaman sorbete, en Nicaragua le dicen pajilla, en Bolivia bombilla y en México le llaman popote. Una vez, un amigo llega a México y se pide un fresco y la señora le pregunta: «¿con popote?» y él le dice: «sólo un poquito». La doña quedó… (no puede cerrar la frase porque le gana su propia carcajada).

Como buen ejecutivo, tiene la agenda apretada y en unos minutos debe atender a una reunión, así que debe cerrar:

—Los castellanos que hablamos en América Latina son muy variados; pero, si bien se expresan de diferente manera, significan una misma cosa. El lenguaje permite decir lo mismo de diferentes maneras. Sería lamentable si nosotros tuviéramos un lenguaje uniforme, porque significaría que tenemos una misma cultura y eso no es así.

***

A esta hora hay nubarrones negros sobre la ‘Caldera del Sur’. Así se conoce al estadio Gonzalo Pozo Ripalda, en el sur de Quito, sede del club de fútbol Sociedad Deportiva Aucas. Sobre la cancha hay equipos practicando varios deportes: fútbol, rugby y ‘kikinbol’, un juego parecido al baseball, muy popular en Venezuela. En la zona de parqueaderos se ha instalado un pequeño escenario donde se presentan varios artistas y, alrededor, carpas llenas de puestos de comidas y postres venezolanos, colombianos, cubanos. El festival se llama ‘Estéreo arepa’ y se realiza como conmemoración adelantada por el Día Mundial del Refugiado. Durante la mañana hubo un sol portentoso, pero ahora, pasado el mediodía, amenaza la lluvia.

Melo, uno de los cantantes que subirán al escenario, espera su turno en el graderío. Melo es el nombre artístico de Ángel Melo, este joven caraqueño, de 23 años de edad, que migró a Ecuador a los 14 —junto a su madre—; vivió 7 años en Cuenca, donde aprendió a rapear y ‘freestylear’, y ahora vive en Quito.

Toda la facha de Melo desborda una juvenil alegría: camiseta verde de manga larga, jeans, zapatos deportivos, un arete en la oreja derecha y una cadena con dije en forma de pluma. Luce el cabello suelto y desordenado por el viento, aunque sostiene entre sus manos una liga para peinar.

—Para mis rimas yo uso palabras de Venezuela, de Ecuador y también me gusta mucho practicar el ‘spanglish’. Por ejemplo, chamo rima con ñaño —dice, y como atraído por un campo magnético, como si fuese algo inevitable, comienza a improvisar:

El freestyle se maneja desde antaño,

por eso convivo con chamos y con ñaños;

con personas, con personajes extraños,

que van evolucionando con el paso de los años.

—¿Me entiendes? Ya se me hace fácil —dice y ahora comienza a recitar velozmente palabras que riman con el nombre del equipo dueño del estadio—: Aucas, pausa, pauta, aula, aún-más. Ya lo hago por inercia, ya mi forma de pensar es rápida.

Aunque tiene herencia musical —su abuelo tocaba música folclórica venezolana, su padre es percusionista y compositor, su madre canta y él estudió guitarra desde los 11 años—, Melo se topó por primera vez con el freestyle en Cuenca, en el 2017, durante un campamento vacacional. Uno de los guías se acercó a él y a sus compañeros y les dijo: «Vengan, chicos, vamos a rimar».

—Fue como que me dijera «vamos a batallar». Batallé con él y, entre comillas, le gané. Fue la primera vez que ‘freestylié’ —recuerda—. Me animé full y empecé a improvisar. Coincidió con mi tercer año de Bachillerato y ya lo único que quería era rapear. Y, entonces, un día con unos amigos, vimos un calendario de batallas…

Una batalla es como un reto entre dos competidores: dos raperos que se suben al escenario a improvisar. Normalmente, hay tres jurados, pero cuando la competencia es más grande, se nombran cinco; ellos definen cuál de los contendientes gana. En el freestyle siempre tiene que cantarse en rima, la inscripción suele costar un dólar y el premio puede ser el 100, el 75 o el 50% del acumulado. Melo lo explica prolijamente, sin omitir detalles. Pese al volumen de la música en el escenario y los gritos de los jugadores en la cancha, él está concentrado:

—En una batalla se valoran muchas cosas: la ejecución, el flow, el argumento, lo que dices. Hay ‘compes’ en las que no se puede decir groserías, pero en general sí. No es que gana el que dice más groserías, pero sí el que más impacta.

Melo vive solo en Quito, su mamá se quedó en Cuenca y él se mudó a la capital porque cree que aquí tendrá más oportunidades. Su trabajo, por ahora, son varias cosas: organiza una competencia todos los miércoles en el norte de Quito, que lleva por nombre ‘Atalaya’; compite en batallas al menos una vez a la semana en busca de los premios; y, ocasionalmente, dicta talleres, ameniza eventos de disfraces, o ayuda en alguna mudanza. Cuando improvisa, se fija mucho en la reacción del público.

—Si no gritan, si no se emocionan, es porque no me entienden. Y yo digo: ¿por qué será? Tengo muy claro que no me entienden porque veo el silencio, los rostros de la gente preguntándose qué dijo. Yo estudio bastante las palabras; qué significa cada palabra en cada lugar. Arrecho es muy distinto en Ecuador a lo que puede ser en Venezuela; cola en Venezuela es una fila, acá es algo de tomar; y aquí están las palabras que llegan desde el kichwa, que obviamente en Venezuela no se usan, como el ñaño, taita, achachay.

—¿Has usado alguna vez un achachay en una improvisación?

—Sí, sí he usado. Lo que me gusta del kichwa es que, sonoramente, es muy lindo. Tiene como cosas muy chéveres. Ñaño es una palabra que suena muy bien, al igual que taita. Son palabras que me llaman mucho la atención.

—¿Y te has cohibido de lanzar un venezolanismo?

—Sí. Por ejemplo, emperifollado. Es una palabra que significa arreglado. Lamparoso es una palabra que usan ustedes y a mí me queda como ¿qué es eso? ¿Por qué asociar un objeto que genera luz con alguien que habla mucho o ‘se hace el rico? Catire en Venezuela es zuco en Ecuador. A pesar de estar cerca, es muy distinto.

—Y cuando compites o compones, ¿tienes todo esto presente?

—Sí, ya es empírico.

—¿Cuáles son los temas más recurrentes en tu música?

—Me cuesta escribir sobre algo feliz. No sé, creo que para el ‘rapper’ y para el artista de género alternativo, normalmente la felicidad es un sentimiento bastante efímero. En cambio, la tristeza, como es un sentimiento profundo y fuerte, se me hace bastante fácil. Así como vivencias de desamor.

Al final, acepta el reto de improvisar algo sobre el lenguaje y la migración. Piensa un par de segundos y arranca:

(…) Estoy agradecido con aquel que me dio la mano

y me dijo: «ñaño, yo te acompaño, yo te acolito».

A lo mejor no entiendo esa palabra y la repito (…)

Termina su rima después un minuto y 34 segundos, satisfecho. Entonces, debe irse: dos amigos lo esperan porque hay que prepararse para cantar. Los nubarrones están cada vez más sombríos, presagio del aguacero que está a punto de llegar.

Esta pieza periodística es resultado de las Becas para la cobertura de la migración en Ecuador, otorgadas por la Fundación Gabo, en alianza con el Banco Mundial y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), con el apoyo del Gobierno de Canadá y de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Gobierno de Estados Unidos.

Las opiniones, análisis y conclusiones aquí expresadas son responsabilidad exclusiva de los autores y no reflejan necesariamente la posición oficial de las instituciones que apoyan este trabajo.